“…you can hear whatever you want to hear in it, in a way that’s personal to you.”

James Vincent MCMORROW

Qualités de la musique

soigné

(81)

intense

(77)

groovy

(71)

Doux-amer

(61)

ludique

(60)

poignant

(60)

envoûtant

(59)

entraînant

(55)

original

(53)

élégant

(50)

communicatif

(49)

audacieux

(48)

lyrique

(48)

onirique

(48)

sombre

(48)

pénétrant

(47)

sensible

(47)

apaisé

(46)

lucide

(44)

attachant

(43)

hypnotique

(43)

vintage

(43)

engagé

(38)

Romantique

(31)

intemporel

(31)

Expérimental

(30)

frais

(30)

intimiste

(30)

efficace

(29)

orchestral

(29)

rugueux

(29)

spontané

(29)

contemplatif

(26)

fait main

(26)

varié

(25)

nocturne

(24)

extravagant

(23)

funky

(23)

puissant

(22)

sensuel

(18)

inquiétant

(17)

lourd

(16)

heureux

(11)

Ambigu

(10)

épique

(10)

culte

(8)

naturel

(5)

Genres de musique

Folk

(118)

Pop

(88)

Rock

(81)

Rock alternatif

(78)

Americana

(72)

indie rock

(69)

Folk-Rock

(65)

Blues

(51)

Country

(42)

Psychédélique

(39)

Soul

(39)

Rythm and blues

(32)

Alt-Folk

(31)

Expérimental

(30)

orchestral

(29)

Garage Rock

(26)

Synth-pop

(25)

Noise Rock

(23)

Rock progressif

(20)

Funk

(19)

Métal

(17)

Psych-Rock

(16)

Jazz

(15)

Atmosphérique

(14)

Auteur

(14)

post-punk

(14)

Dream Folk

(13)

Electro

(13)

Punk

(13)

World music

(13)

acid folk

(13)

shoegaze

(13)

Lo-Fi

(12)

reggae

(12)

Post-rock

(11)

Dance-rock

(10)

Stoner Rock

(10)

Indie folk

(9)

folk rural

(9)

hip-hop

(9)

rock n' roll

(9)

Folk urbain

(8)

Grunge

(8)

Rock New-Yorkais

(8)

avant-pop

(8)

Bluegrass

(7)

Surréalisme

(7)

instrumental

(7)

Post-core

(6)

Dub

(5)

krautrock

(3)

spoken word

(2)

Trip Tips - Fanzine musical !

- Lire le fanzine Trip Tips

- Commentez un album : recevez le en mp3

samedi 31 décembre 2016

dimanche 4 décembre 2016

TREMBLING BELLS - Wilde Majestic Aire (2016)

O

hypnotique, élégant

folk-rock

Les héritiers du folk rock psychédélique, de Judy Collins jusqu'à Comus, The Trembling Bells sont la quintessence de la musique britannique. Ce court album prolonge The Sovereign Self (2015). Leur art est tellement culturel dans tous ses aspects mais réussit à nous le faire oublier grâce à la voix de Lavinia Blackwell. Elle remonte comme Sandy Denny aux odes chaleureuses, aux sources des territoires qui ont marqué la vie d'Alex Neilson, le batteur et leader du groupe. Swallows of Carbeth, en particulier, est fascinante, dans l'entrecroisement de la l'évocation si puissante de Blackwell et des mélodies d'un autre temps, provoquant un frisson que seul un très bon groupe, capable d’embrasser le sentiment, l'élégance et l'énergie, et un harmonium en embuscade, sont capables de susciter.

Neilson, est aussi un journaliste responsable d'articles importants pour The Wire. «Ça développe mon esprit d'analyse mêmes si mes connaissances en musicologie sont mauvaises. Je pense que ça m'a encouragé à être plus conceptuel et sensuel dans la musique. », révèle t-il en 2015 à Mark Corcoran pour le site Narc Magazine. Son univers en expansion perpétuelle est plutôt une affaire de sentiments, comme lorsqu'il s'intéresse aux héros des tragédies de la Grèce antique. «Vous rendre le sujet d'immensités vertigineuses, d'immaturités vampiriques, et leur permettre de tenter de contrôler votre système nerveux. Je suppose que je suis intéressé par le désespoir héroïque. Mais aussi par le sexe, les hallucinations, sublimer des lieux qui sont riches de significations personnelles, la rédemption d'une personnalité troublée à travers l'art. » Toutes choses qu'on peut retrouver chez les Trembling Bells, dont le revêtement traditionnel révèle une densité et une âpreté qui a toujours défini le rock anglais le plus imaginatif.

samedi 3 décembre 2016

HAWKWIND - Groupe de l'année 2016 (feuilleton à suivre)

Il y a deux origines à l'intelligence artificielle ; les mathématiques et la logique. L'informatique est le fruit d'une quête philosophique entre Platon et Aristote.

Cette analogie entre l'intelligence artificielle et la recherche qui a donné des drones, des robots devenus autonomes et capable de tuer n'importe quel être vivant, et le groupe de l'année 2016 selon Trip Tips, fera long feu. Les personnalités dont on n'est si peu conscient qu'elles ont marqué l'histoire de leur discipline, il est étourdissant de finalement les rencontrer. Dave Brock est à la musique ce que Claude Shannon est au robots tueurs. Du moins si on prend un raccourci spatio-temporel...

Il y a deux Hawkwind : celui qui inspire tant de groupes, de metal, de rock psychédélique, de musique électronique, depuis leur création, et dont le sort est lié à l'improvisation, au Krautrock et à Lemmy Killmister, le bassiste sur lequel il faut écrire en priorité quand on parle d'Hawkwind, tant sa façon de jouer la basse comme une seconde guitare a transformé le groupe, de ces débuts discrets vers sa vitesse de croisière, dès Doremi Fasol Latido (1972) puis avec Space Ritual (1973) et des morceaux à la puissance phénoménale comme Born To Go. Neuf minutes essentielles qui contenaient toute l'originalité de ce groupe d'individualités, peut être pas les musiciens les plus talentueux, mais ceux qui combinaient de façon vertigineuse une approche personnelle de leurs instruments. Cette combinaison les rendaient originaux.

Puis il y a eu le moment où le guitariste du groupe, Dave Brock, est devenu leur capitaine indiscuté ; le groupe s'est rivé dans son abnégation, s'est confronté à des forces technologiques qui ont bien failli le phagocyter, s'est plongé dans son détachement, et ceux qui entraient dans le groupe comprenaient désormais que ce ne serait pas pour toujours. Parfois ils venaient, repartaient, puis y retournaient quelques années plus tard. Car si Hawkwind était devenu une entité bien différente, dont l’inclination sonore était plus centralisée, il restait de sa forme initiale une puissance d'évocation facilement addictive.

Dès le milieu des années 1970, ils profitaient de leur réputation de leaders des hordes de l'underground londonien, à l'instar de Black Sabbath, dans une sphère à peine différente. Si on s'en tient à leurs débuts, d'ailleurs, raconter Hawkwind c'est comme de raconter Black Sabbath, et toute une scène hard rock proliférant à la fin des années 60 à Londres et dans toute l’Angleterre.

Hawkwind en 2016, est le fruit d'une nouvelle ère : c'est un groupe qui reste le même depuis dix ans, et c'est sa plus longue période sans changement. Il est difficile de produire une musique pertinente, mais c'est plus facile que de voir l'avenir de manière optimiste quand on est un scientifique de la trempe de Stephen Hawking. Selon lui, il y des risques que les robots finissent par commettre des erreurs. Hawkwind ont commis des erreurs, mais comme artistes, les conséquences de ces erreurs sont restés en deçà de leur volonté à se débattre dans le monde technologique.

Que ce soit par hasard ou par un effet bénéfique avéré, Hawkwind fait paraître son meilleur album depuis longtemps. Comme si ce line-up avait enfin écrit sa place dans l'histoire du groupe. Ils ont enregistré ensemble Blood of the Earth (2010), Onward (2013) et le supérieur The Machine Stops, sur lequel la place de chacun est attribuée à égalité. L'équilibre méticuleux sur cet album nous ramène à des disques comme ceux de Pink Floyd, au lieu d'évoquer la première période d'Hawkwind, dans les années 70, quand tout découlait de l'exploration et de l'improvisation.

Dave Brock en sait quelque chose ; il a vu toutes les incarnations de ce vaisseau ayant réchappé à l'influence corrosive du temps avec une abnégation, un détachement exceptionnels. « Techniciens du vaisseau terre, c'est votre capitaine qui parle. Votre capitaine est mort » entend t-on dans un album live confidentiel du groupe, This is Hawkwind, Do Not Panic (1984). L'un de leurs meilleurs disques, un jalon dans leur discographie des années 80, assez caricaturale et poussive – deux adjectifs qui reviennent souvent pour exclure tel ou tel des nombreux chapitres de leur histoire, rédigés coûte que coûte, sans interruption, depuis la fin des années 60.

The Machine Stops, c'était l'occasion réussie pour le groupe de faire un album qui ait du sens, un sens intemporel, avant qu'Hawkwind touche à sa fin. L'occasion d'échauffer les esprits des fans par leur évocation de transversalité, leur capacité à mélanger les lieux, les temps, en les aimantant par leur combinaison de rock et de musique électronique. L'occasion d'évoquer l'intensité croissante de la confrontation avec l'immensité du big data et d'une intelligence technologique qui nous dépasse désormais totalement. L'occasion de combiner une nouvelle fois, narration et mouvement, de retrouver cette ancienne manière de marquer les esprits, puis de disparaître dans les confins d'une culture que l'on ne retrouvera que plus tard, déjà adultes, et que l'on devra rechercher, et avec laquelle on se reconnectera à travers les temps, par fulgurances. Ce groupe, détenteur d'une si longue histoire, n'a jamais vraiment connu de jeunesse. C'est une cause de sa longévité.

Il y a peut être deux publics distincts du groupe ; ceux qui n'écoutent que les albums de sa première période, de loin en loin, et particulièrement Space Ritual, se saisissant avec plaisir de sa pochette en six volets ; et d'autre part, ceux qui les redécouvrent au fil du temps, y reviennent, s'y replongent, retrouvant, plusieurs années plus tard, tout le caractère étrangement récurrent et pertinent de leur musique, et appréciant aussi bien la première période que des albums d'autres époques, pour les thèmes qui les traversent, leur cohérence et les quelques éléments immuables les composant. Croire que ces distinctions de publics n'existent pas, c'est croire à la capacité d'Hawkwind à changer, à rassembler, à surprendre.

à suivre...

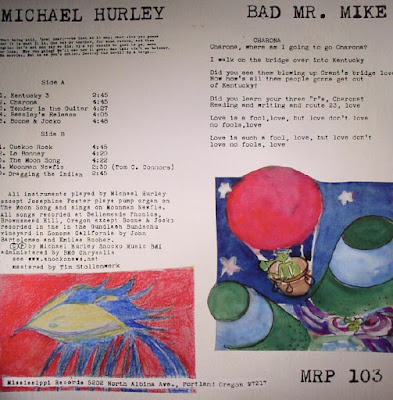

MICHAEL HURLEY - Bad Mr. Mike (2016)

OOO

intemporel, apaisé,

Folk

Michael Hurley a toujours détonné, enregistrant ce qui fut considéré par un journaliste influent le 'plus grand album de folk rock de l'ère rock' en 1976, Have Moicy !. Au terme d'une longue carrière parsemée d'albums confidentiels, Bad Mr. Mike le voit finir la route avec une tendresse immense. La participation de Josephine Foster rappelle leurs points communs ; cette capacité à jouer un folk entièrement selon leurs propres règles, à sembler issus d'une autre époque, et à apprécier de réenregistrer leurs chansons au fil des années, les réinterprétant pour savourer leur impact sur le temps présent. On retrouve sur cet album les instruments de prédilection de Hurley, en premier lieu la guitare qu'il a toujours jouée de manière expérimentale, laissant les cordes chuinter avec moins de retenue que le plus ancien bluesman, et produisant des accords si particuliers. Mais aussi le banjo, le piano Rhodes et l'harmonium, mis à l'honneur dans le passé sur une chanson telle que Lonesome Graveyard, si mes souvenirs sont bons. Ici, sur The Moon Song, il donne l'impression qu'un cycle s'achève, que la musique fait des ronds, des courbes et des méandres, des vallons, afin d'offrir à ce disque le plus beau des couchers de soleil. C'est le crépuscule d'une grande œuvre américaine.

Malgré la fatigue vocale et l'envie de minimalisme, rien de ce que fait cet homme n'est anecdotique ; pour la simple raison qu'il insuffle toujours une fantaisie, se permet une lenteur qui en sublime chaque articulation, comme chez Foster. Certaines de ces chansons (Question sur Sweetkorn, album de 2002 fortement recommandé, par exemple) nous marquent par leur humour délayé, retrouvé chez Bill Callahan. Boone & Jocko a la fraîcheur d'un fruit bien mûr. Beasley's Release est l'une de ces rengaines qui semblent avoir toujours existé. Depuis quand l'a t-il composée ? Combien de fois l'a t-il enregistrée ? L'a t-il vraiment écrite, ou existe t-elle depuis les années 1920 ? Mystère. Elle est mieux à sa place que jamais ici : Hurley y évoque sa rencontre probable avec la mort, un de ces jours. Encore quelques notes précises et arrêtées, depuis le haut du mur sur Dragging the Indian. Une dernière tentative de charmer le serpent, avant de se faire arracher à la campagne éternelle et à la loyauté de quelques amis.

http://www.juno.co.uk/products/michael-hurley-bad-mr-mike/612345-01/

NICOLAS PAUGAM - Aqua Mostlae (2016)

OO

ludique, original, frais

Pop française tropicaliste

"En 2008, j'ai 40 ans. J'écris mes premières chansons en français tout en écoutant, paradoxalement, des artistes brésiliens (….) Milton Nascimiento, Tom Zé et Jorge Ben. » Nicolas Paugam a été régulièrement remarqué, un article par ci, un prix par là. Mais le public ne l'a pas souvent trouvé, voilà. Pourtant si on aime les parcours d'orientation, les jeux de piste, les traversées de l'équateur, la nature de là-bas, on devrait accueillir Nicolas Paugam bras grands ouverts. Le temps de les ouvrir, de faire un pas, il est déjà ailleurs. Aqua Mostlae, fluide, contient ses danses, récurrences, et beaucoup de diversité. Une des premières choses auxquelles il nous fait retourner : le chansonnier britannique Robert Wyatt, qui sans surprise, fait partie des inspirations. L'envie de retrouver une certaine balance des années 60, courageuse en se montrant précieuse, là où les menaces politiques sont combattues avec une légèreté poétique.

C'est un rêve ou tout semble « trop facile ». Ses influences littéraires* et musicales libèrent Paugam qui 'joue avec les sons ' et qui 'teste'. Aqua Mostlae surprend et éloigne du chemin par ses arrangements, ses directions délicates, sans temps mort. Le lyrisme de La Fièvre est soutenu par le chant de Nelly Dvorak, avec des éclats de romantisme que l'on retrouve aussi plus loin « Je me réveillais, transi, combattant les morsures de ma mémoire vive comme la neige pure. » Il accumule de la clairvoyance, se fait poète de la transversalité naturelle. « Les animaux sont des cousins[...]/Où les dieux sont multipliés/on les retrouve dans des béliers». Sa simplicité est pleine de tangages, l'incertitude se défend de mots dérisoires, autrement il sait qu'ils peuvent trop aisément évoquer la mort, la solitude, la liberté. Il n'a pas peur. Il ne faut pas se défendre trop gravement, mais mimer l'émerveillement. On n'est jamais ni libre, ni seul, et quand on est mort il n'y a rien après.

Païole Koja mais à l'honneur les influences jazz, Django Reinhardt et Robert Wyatt, à renfort de percussion (le cajon). Toujours Aqua Mostlae amuse par tous les ressorts de l'imagination toujours bien mariée au souvenir, au sentiment. Les Serpents de l'Arkansas, il y a des chœurs exotiques, un solo de clarinette de Sylvain Hamel, une batterie jazz tout en syncope, et un vrai groove des ïles. La Merveille des Merveilles décentre toujours plus le discours. Paugam est incapable de délivrer une pensée triste sans amuser, sans nous adresser un clin d’œil, sur Tu vois pas pas qu'on s'aime pas. Les arrangements s'épanouissent progressivement, fruits d'un longue imprégnation des mélodies d'ailleurs. Cordes parfaitement au service de la tournure que prennent ces chansons étonnantes, ravitaillées d'un mélange sans égal.

*Gombrowicz, dont le hasard veut que j'ai lu Les Envoûtés juste avant d'écouter ce disque. Nicolas peut t-il m'en conseiller un autre ?

dimanche 20 novembre 2016

EFTERKLANG & KARSTEN TUNDAL - Leaves - The Color of Falling (2016)

OO

inquiétant, soigné, lyriqueOpera, rock alternatif, expérimental

Considérant la musique left field qui passe 24/24 à la radio mise en ligne par d'Efterklang, on peu se réjouir que la leur soit aussi écoutable. C'est le cinquième album d'un groupe qui a annoncé son hiatus après Piramida (2012). Mais il occupe une place à part. Leur rapprochement avec l’orchestre national du Danemark n'est pas nouveau, mais les voilà qui combinent des éléments de leurs propre musique – les trames, les instruments à maillets, les mélodies lancinantes, la mélancolie qui renvoie à des chansons marquantes comme Sedna ou Monument sur Piramida – avec les cordes vocales de chanteurs d'opéra. Qui participent à la création d'un opéra, en fait.

Force est de constater que la voix humaine, qu'elle se mue en sons surgis de votre propre environnement – essayez d'écouter cet album dans la rue -, se perde dans des profondeurs en rapport avec la poésie biblique de ce qu'elle chante, ou stoppe brutalement, laissant la nette impression d'un silence pesant. C'est un souffle palpable, très physique, pour lequel, sur cet album, on écrit en priorité, avant de composer et d'arranger pour d'autres instruments. Peu importe qu'il s'agisse de la voix du chanteur d'Efterklang, Casper Clausen, ou de celles de chanteurs et de chanteuses énigmatiques à nos oreilles. Ils prolongent, d'une certaine façon, le travail de détachement engagé par Clausen, avec sa voix trop rare. Puis il y a la théâtralité. Imaginez simplement Stillborn chantée par Scott Walker. La chanteuse un peu dérangeante des premières chansons est devenue une source de fascination. Un peu comme la première fois que vous écoutez Peer Gynt, et que vous vous demandez à quoi bon avoir fait chanter sur une musique déjà parfaite. Lorsque vous comprenez, votre oreille musicale a franchi un pas.

Les pièces montées en vidéo pour le site internet et les réseaux sociaux nous font penser à la folie telle qu'elle a été représentée au cinéma, orientée sur une froideur clinique, où la folie, s'illustre dans les particularités des sujets filmés, comme si on avait tenté d'en capter les derniers résidus d'âme intacte. En fait, cet album lugubre me rappelle une historie imaginée il y a quelques années, das laquelle deux parents élèvent leur fille dans une forêt. Le père se fait assassiner, et la mère est obligée de fuir avec sa fille. Elle va croiser un femme isolée, elle aussi, qui la menacera d'une hache sans raison apparente, etc... Un conte où l'ennemi n'est pas celui qu'on imagine. Et une trame qui suit leur fuite, ou la progression narrative devait se ressentir comme dans un conte, ou dans un rêve. On ressent la progression de Leaves plus qu'on ne la perçoit : et j'ignore si voir l'opéra en vrai apportera quelque chose de mieux – de différent, c'est sûr – à cette oeuvre déjà très sensorielle. Ce n'est quand même pas Siegfried, même si Wagner n'est parfois pas loin.

La fin de l'album, et des pièces telles que Abyss et No Longer Me, marque les esprits au-delà de ce qu'un album conventionnellement chroniqué sur ce genre de blog est capable. A une voix gutturale, au fracas de chaînes et de fers, répondent les imprécations de choristes spectrales, décrivant des choses qu'aucun œil humain n'a vu, mais que son esprit est parvenu, miraculeusement, à imaginer.Le miracle, c'est cela, pas les choses saintes et les guérisons inespérées ; la blessure qui est inventée, la chute provoquée, et la résolution douloureuse qui y est apporter, et qui nous inquiétant, nous inspire un changement. Éteindre les couleurs pour en créer de nouvelles, diaphanes ; des ocres, des marrons, des verts de gris inimaginables.

samedi 19 novembre 2016

CHRISTIAN KJALLVANDER - A Village : Natural Light (2016)

O

pénétrant, apaisé, contemplatif

Folk somptueux

Il est parfois plaisant d'entendre un album à travers ses influences, et de se rendre compte que cela n'enlève rien au plaisir d'écoute. On peut même se dire qu'"affecté" n'est pas un terme péjoratif. Les mots doivent être employés avec précaution lorsque l'influence en question est Bill Callahan. C'est particulièrement vrai sur Rider in the Rain. C'est avant que la voix de crooner de Kjellvander se pose sur des notes qui évoquent plutôt la bande originale de Twin Peaks par Angelo Bandalenti. C'est le genre de chanson à la surface de laquelle il serait dommage de rester. C'est tellement mieux d'aller racler la boue, là où on devine une alliance perdue par un couple de baigneurs. « I picked up a hand full of earth like a fist full of god's own cash ». La finesse du jeu de Callahan, encore mieux, de son phrasé, nous frappe encore en écoutant l'album de ce suédois encore peu connu, mais dont la musique est étonnamment profonde et orageuse. Dans le registre des influences américaines, il serait plutôt Townes Van Zandt quand son compatriote The Tallest Man on Earth est Bob Dylan. En outre, A Village : Natural Light est différent de ses autres disques, plus personnel et ombrageux.

La profondeur de la musique est en partie dû au vécu qu'elle véhicule, l'homme ayant travaillé, il me semble, comme fossoyeur. Quand il chante "I will follow you into the Grave/I will follow you into the groove » et « I will dig i will dig i will dig until the world is split in two/It is laborious work and so sad/but what else can one do ? », c'est toute une vocation qu'il laisse paraître à demi mot. Les tombes et les trous, cela correspond bien à une personnalité qu'on imagine pragmatique. Kjallvander est à la recherche d'une vision, d'une femme, d'un sentiment. Cette recherche est empreinte de la sérénité d'un homme contemplant la tempête couver, attendant qu'elle se déchaîne enfin. C'est l'effet de style plein de sang froid qu'évoque Dark ain't that dark, éblouissante de beauté suggérée. Mais le sentiment est comme détaché de l’émotion ; là ou elle véhiculerait des clichés, Christian Kjellvander s'en tient à un registre épuré et toute en retenue. La guitare, parfois inventive, reste très sobre la plupart du temps. Il y a aussi différents pianos, du vibraphone, pour créer une ambiance sourde (Misanthrope River), de la clarinette et du saxophone très dosés.

Il est parfois plaisant d'entendre un album à travers ses influences, et de se rendre compte que cela n'enlève rien au plaisir d'écoute. On peut même se dire qu'"affecté" n'est pas un terme péjoratif. Les mots doivent être employés avec précaution lorsque l'influence en question est Bill Callahan. C'est particulièrement vrai sur Rider in the Rain. C'est avant que la voix de crooner de Kjellvander se pose sur des notes qui évoquent plutôt la bande originale de Twin Peaks par Angelo Bandalenti. C'est le genre de chanson à la surface de laquelle il serait dommage de rester. C'est tellement mieux d'aller racler la boue, là où on devine une alliance perdue par un couple de baigneurs. « I picked up a hand full of earth like a fist full of god's own cash ». La finesse du jeu de Callahan, encore mieux, de son phrasé, nous frappe encore en écoutant l'album de ce suédois encore peu connu, mais dont la musique est étonnamment profonde et orageuse. Dans le registre des influences américaines, il serait plutôt Townes Van Zandt quand son compatriote The Tallest Man on Earth est Bob Dylan. En outre, A Village : Natural Light est différent de ses autres disques, plus personnel et ombrageux.

La profondeur de la musique est en partie dû au vécu qu'elle véhicule, l'homme ayant travaillé, il me semble, comme fossoyeur. Quand il chante "I will follow you into the Grave/I will follow you into the groove » et « I will dig i will dig i will dig until the world is split in two/It is laborious work and so sad/but what else can one do ? », c'est toute une vocation qu'il laisse paraître à demi mot. Les tombes et les trous, cela correspond bien à une personnalité qu'on imagine pragmatique. Kjallvander est à la recherche d'une vision, d'une femme, d'un sentiment. Cette recherche est empreinte de la sérénité d'un homme contemplant la tempête couver, attendant qu'elle se déchaîne enfin. C'est l'effet de style plein de sang froid qu'évoque Dark ain't that dark, éblouissante de beauté suggérée. Mais le sentiment est comme détaché de l’émotion ; là ou elle véhiculerait des clichés, Christian Kjellvander s'en tient à un registre épuré et toute en retenue. La guitare, parfois inventive, reste très sobre la plupart du temps. Il y a aussi différents pianos, du vibraphone, pour créer une ambiance sourde (Misanthrope River), de la clarinette et du saxophone très dosés.

lundi 14 novembre 2016

BRIAN S. CASSIDY - Alpine Seas (2016)

OO

pénétrant, contemplatif, soigné

Indie rock

Encore une personne contribuant, sans rien demander à personne, à rendre le monde meilleur. Alpine Seas est un album profond et vaste comme un panorama, chaque chanson agrandissant par un bord ou l'autre la fresque heureuse d'une intimité particulière. On pense à Owen Pallett quand on lit la mention que l'album a été produit, enregistré, mixé et masterisé par le même Brian S. Cassidy, qui décide ainsi de produire sa propre symphonie, proportions gardées, à toutes les échelles respectueuses du genre humain - celles qui séparent la grandeur des territoires de l’émotion trop à l'étroit et incontinente produite par les glandes humaines.

Cette émotion marque chaque chanson de cet enregistrement rare, soulignée dans sa franchise par une belle production. C'est la mandoline sur (The South), la pedal steel (Uncompahgre), les atmosphères ouvrant Clare's Bridge ou les cuivres sur Make Believin'. Il y a aussi cette fraîcheur sur Rich Man, un moment de pure sensation auquel on a envie de revenir, comme pour comprendre mieux ce que révèle tant de simplicité. On se souvient de Bon Iver sur For Emma, Forever Ago, entre autres sources de frissons incapables de se tarir. La lassitude ne vient pas ; au contraire, c'est une jouvence, au fil des écoutes.

Cette émotion, Cassidy la traite comme en musique classique, avec un sentiment que l'ensemble est supérieur à la somme des parties. Ce qui inspire Cassidy, c'est le sentiment de plénitude et d'incertitude, face à un ensemble de ciel, de terre, tandis qu'il se demande ce qu'il peut en faire. C'est l'album d'un homme à qui la possibilité d'appeler la paix était offerte, puisqu'il est un auteur compositeur, un artiste. Il a réussi à rassembler les impressions sans frontières, à suggérer la félicité, pour l'explorateur, qu'il y a à reproduire en un seul endroit intérieur la somme des impressions successives de son voyage.

Il peut s'appuyer sur son expérience avec Okkervil River et Shearwater, dont il retrouve le côté plus poignant de The Golden Archipelago – et des chansons comme Castaways. Une voix dégageant un sentiment intrépide, une ouverture à tous les liens et cultures. La hiérarchie à l'oeuvre est celle des choses nobles qui élèvent ceux vivant sans exclure de possibilités, de rencontres, de liens. Il jouit, aussi, de son indépendance. Il privilégie la clarté dès l'origine de l'album, qui s'ouvre avec quelles notes de piano électrique et une mélodie épurée, annonçant à peine les subtilités à venir.

Être terrien, avec le pied sûr dans le nuage et l'océan, qui n'en a pas rêvé ? Cela semble simple, avec un tel disque, d'ouvrir les horizons.

https://microcultures.bandcamp.com/album/alpine-seas

dimanche 6 novembre 2016

HOPE SANDOVAL & THE WARM INVENTIONS - Until The Hunter (2016)

OO

romantique, onirique

Country soul, atmosphérique, dream pop

Hope Sandoval, 50 ans, nous procure encore une expérience sensorielle unique et nécessaire avec Until the Hunter, qui parle de ce que le temps nous prend, de ce qu'il offre en échange, dans une approche contemplative et une candeur plutôt tragique. C'est une œuvre où la présence sauvage est palpable, l'ensemble des affections de Sandoval sonnant encore positivement comme au sein d'une nature capable de nous subjuguer. D'ailleurs, je conseille d'écouter ce disque en déambulant dans la campagne, ou en bord de mer...

Le côté mutique, liturgique, et homogène de Bavarian Fruit Bread (2001) s'est atténué, le rythme lancinant auquel vont les chansons n'a pas changé. Sandoval a la bonne idée de se faire seconder par Marie Sioux sur plusieurs d'entre elles.

Until the Hunter s'installe avec une chanson vraiment différente de ce à quoi nous sommes habitués, Into the Trees, qui démarre comme Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd et se révèle une plongée atmosphérique de 9 minutes dans un puits de tendresse un peu effrayant, nous emportant vers un inconnu enivrant. C'est une pièce progressive, cousine de Lose Me On the Way, à la fin de Bavarian Fruit Bread. La même batterie étouffée, jouée avec des maillets.

Par la suite, les influences country ou blues ou folk sont d'une subtilité renversante, les échos utilisés à bon escient. Sandoval a t-elle chanté une chanson country soul plus renversante que The Peasant par le passé ? A Wonderful Seed est le réceptacle d'un lyrisme singulier. L'album est méticuleusement construit, fascinant dans ses méandres qui conduisent à un dénouement exalté. On recherche des traces de l'affirmation de Sandoval comme une femme aux histoires vécues, plutôt qu'aux illusion perdues. Mais c'est sans compter sur une personnalité qui s'est toujours distinguée par un regard mélancolique et une attitude fuyante.

Même les chansons dépouillées gardent leurs effets de style leurs délicieuses distinctions avec le glokenspiel comme fil conducteur. I Took A Slip est sans doute la plus fascinante et représentative d'un album qui déploie à bon escient une énergie qui nous interdit de les qualifier d'endive molle. Elle utilise cette force d'évocation pour suggérer de nous guider dans des temps, dans des lieux de rêves, c'est à dire plus accessibles et familiers que nous ne l'aurions pensé, d'abord, pour nous en détacher. Le spectre de lumière froide que Sandoval projette sur ses chansons leur donne pourtant une fraîcheur inattendue.

The Salt of the Sea et Liquid Lady opèrent dans un genre de pop seventies plus ouvertement séductrice qui les rapproche de Widowspeak, un groupe largement inspiré par eux.

On a toujours préféré les chansons des Warm Inventions avec un groove, l'entendant jouer une sorte de soul lancinante. C'était le cas dès Around my Smile, sur Bavarian Fruit Bread. L'artiste s'y révèle dans une assise spectaculaire, intemporelle, crée un monde dans lequel on veut dès lors rester. Il est encore question de groove sur Until the Hunter. «C'était un honneur total de chanter sur ce beau groove de soul hypnotique avec des pointures comme Hope, Colm 'O Ciosog, batteur) et les autres musiciens impeccables. Répondre à l'appel de Hope dans la chanson, qui réclame de la 'laisser y parvenir' donnait un sentiment de vérité qui me donnait des frissons tandis que je chantais, même si je savais qu'ils y sont déjà arrivés, là, bien avant que je n'y mette les pieds » raconte Kurt Vile de l'enregistrement de la chanson qui a en premier exposé l'album au public, Let Me Get There.

Les contemplation prend ici la forme d'un duo qui paraît bien ses sept minutes 30 secondes, mais réserve des raisons de sourire. Kurt Vile sait se rendre amusant, par exemple en répondant d'un petit 'oh !' de plaisir quand Sandoval remarque : Everybody here knows you're the fine one ou en prenant ostensiblement cette chanson traînante pour ce qu'elle est, en chantonnant la mélodie d'un ton goguenard et bluffeur avant la fin du morceau. Il y a tant de petites joies en prendre en compte dans cet album (le violoncelle sur The Hiking Song...), dont la tristesse est atténuée par une distance mystique, quasi médiévale par moments.

jeudi 3 novembre 2016

KING GIZZARD & THE WIZARD LIZARD - Nonagon Infinity (2016)

OO

intense, ludique, extravagant

garage rock, psych rock

Que dire de plus sur cet album ? Tant a déjà été dit sur Nonagon Infinity, sur cette séquence de chansons perpétuant sa narration à l'infini, évoquant un piège dans lequel un personnage serait condamné à revivre inlassablement les mêmes aventures, ce qui pourrait arriver chez l'auteur de dark fantasy Michael Moorcock.

Psychendémique. Voilà on en est réduit à inventer des mots pour continuer d'en parler. C'est ce qui prend le plus original aventureux de la musique psychédélique des années 60-70, pour en faire des chansons effrénées, et les baptiser humblement rock garage alors qu'elles marquent la découverte d'une espèce unique de rock australien. On pourrait croire qu'il n'y a rien d'endémique dans le rock, surtout australien, qui vient souvent d'une autre île, la Grande-Bretagne. Encore faut t-il voir King Gizzard en concert, les yeux rougis par le décalage horaire, leurs peaux de bête pour braver les froids du mois de mars français. Si ce ne sont pas des lapins avec la myxomatose, alors ne ont t-ils pas d'une nouvelle espèce ? Pour oublier l’Angleterre, on aimerait croire que King Geezer ont fait, sans les écouter dans la veine de Bullet, Possessed, The Human Beast, ou encore Jerusalem, qui sont des groupes anglais de proto-metal et de freak-rock*. « La musique est un champ d'exploration pour moi, avance Stu Mackenzie dans des propos recueillis admirativement par le journal britannique The Guardian. Le chanteur et guitariste du septet a été frappé notamment par la musique orientale des années 70, comme Erin Koray et le Flower Travellin' band. Le Flower Travellin' Band, for god sake !

Nonagon Infinity n'a que peu de précédents dans le XXI ème siècle, de mémoire d'estomac (retourné). Mais avant de se demander comment en parler, on peut se demander comment écouter autre chose, d'abord ? Ce disque exerce un pouvoir d'attraction évident sur quiconque aime les cadences frénétiques avec deux batteurs dedans, et les ambiances bipolaires donnant des sensations impies, trop rarement exhumées si on se cantonne à la musique de l'année. On pourrait dire, parce que presque personne ne se soucie plus de jouer avec la relativité de la matière qu'est le rock comme dans les années 70. Rares sont ceux qui tentent aussi bien de comprimer cette matière si facilement répandue. On s'en sert généralement pour exprimer des émotions avec une emphase plus ou moins grande. C'est une nouvelle tentative pour eux, après entres autres le moins réussi I'm in Your Mind (2014), qui ne parvenait pas à garder sur toute la durée de l'album la cohérence et l'intensité, ni à présenter un concept vraiment excitant.

Le mieux est encore de commencer par ne pas parler de King Gizzard. Sortir de ce cercle infernal qui nous ramène toujours sous les roues du tank en papier mâché de Stu Mackenzie et le groupe australien de la décennie. Mais... Huit albums depuis 2010, et vous voudriez les laisser décanter ? Ce n'est pas prévu.

Beaucoup de thèmes de la science fiction ont sombré dans la banalité ; il est difficile de rendre intéressante une simple histoire de paradoxe temporel. Mais quand il s'agit de rock, ces thèmes sont abordés avant tout pour créer un arc narratif et un potentiel visuel et psychédélique implanté dans la structure même des chansons. De King Gizzard au rock plus ancien de leurs influences, progressif, il a une obsession à s'imposer un cadre et à construire dans ces limites. « Le langage, pour moi, c'est de la musique ». « Et il y a un certain rythme et une mélodie dans la façon qu'on les gens de parler. La musique et les paroles ont une seule et même source de rythme. J'ignore d'où si les paroles de nos chansons ont un sens mais, pour moi, elles viennent du même coin du cerveau que la musique. ». Les relations entre communication et musique, voilà des choses que la science fiction a exploré ou du moins le ferait avec bonheur si on lui donnait un peu d'encre et du papier. L'inconvénient de la science fiction, c'est qu'elle ne devient pas de plus en plus intéressante tandis que les découvertes scientifiques s'accumulent. C'est comme de faire de la musique ou d'utiliser les mots, ou de leur découvrir un sens du rythme commun ; tout tient à la façon dont on explore les possibilités que ce soit des mots dans une chanson, de la musique, ou d'une narration.

"Qu'est ce qu'on appelle le psych rock ?" S'interroge Mackenzie. "Est- ce psychédélique ? Si c'est une attitude exploratoire de la musique, alors peut-être en faisons nous. Mais j'ai toujours eu plutôt l'impression que nous étions un groupe de garage. » Et le garage n'est rien d'autre qu'un genre de hard rock fait artisanal, enregistré dans des conditions d'urgence et avec des moyens analogiques. C'est à dire, pour certains, anachroniques. « J'ai l'impression qu'il y a un million de façons de jouer de la musique ou de faire un disque qui n'ont pas encore été explorés encore. Sans parler de tous les instruments à apprendre, de la musique à écouter, des cultures à explorer. » Cette attitude ouverte explique qu'après huit albums, King Gizzard sonne avec la fraîcheur de ceux qui veulent tout tenter. Ils commencent à peine à percer les secrets de ce qu'est être un groupe professionnel, et quelles forces cela demande au quotidien. Ce n'est pas eux que l'on interrogera sur les secrets de la longévité ou les pièges et les ressources du temps. Le temps, ils ne l'ont pas encore vu passer. Mais il est tentant de les comparer à Hawkwind. Au regard de son gardien, Dave Brock, King Gizzard doit ressembler à un nouveau-né braillard. « On n'écrit pas de chansons sur l'espace », tempère Mackenzie. Pourtant, ils se déguisent, se maquillent, ils jouent fort une musique étrangement militante et radicale, mais relativement policée, et utilisent des visuels qui n'auraient pas dépareillé sur la couverture d'un roman du type de ceux de Michael Moorcock. Ainsi, on peut les comparer à Hawkwind. Cela donne un aperçu de leurs motifs et de leurs raisons.

Que dire de plus sur cet album ? Tant a déjà été dit sur Nonagon Infinity, sur cette séquence de chansons perpétuant sa narration à l'infini...

Que dire de plus sur cet album ? Tant a déjà été dit sur Nonagon Infinity, sur cette séquence de chansons perpétuant sa narration à l'infini...

* Auteurs des chansons Jay Time, Thunder & Lightning, Brush With The Midnight Butterfly et Frustration sur la compil de Nuggets Vol.2 par Mojo Magazine.

lundi 24 octobre 2016

STEVE GUNN - Eyes on The Lines (2016) (2)

OOO

élégant, groovy, apaisé

Rock minimaliste, folk, jazz

Le plus fort sera le lien et l'enrichissement mutuel entre country folk britanniques et américaines, élargies à une sensibilité mondiale, et mieux cette scène se portera. Une scène dont il est inutile de vouloir localiser un point d'apparition : ce point demeure toujours à l'horizon, la musique se défile, se fond en atermoiements, nous subjugue. Steve Gunn produit Michael Chapman pour un album à paraître le 1er janvier 2017. C'est une preuve d'admiration sincère pour le voyageur qui, originaire de Philadelphie et localisé à New York, s'est demandé un temps ce qu'il faisait en Angleterre, ce pays imbu de lui même, arrêté dans un relais routier déprimant, avec des camionneurs. En repartant, il s'est focalisé sur les lignes du bord de la route. Une virée dans la campagne anglaise, devait le faire rencontrer Chapman chez lui, et découvrir, loin des lois, quelqu'un que le temps et la musique ont peaufiné, et qui ont laissé leur empreinte profonde entre quatre vénérables murs. Un sens de la résidence existant, mais en creux, chez Steve Gunn. Dans son cas, le lieu de ses rêves n'est peut-être pas son appartement New Yorkais, mais le parage indésigné où il pourra se reposer et faire consigner son inspiration. Chapman, 76 ans, est une légende du folk radical, adulé des deux côtés de l’atlantique, sans doute le mieux par ceux qui comprennent ce que le folk peut être chantant à l'esprit libre : les guitaristes puisant dans un minimalisme effronté.

Cela fait plus de 10 ans que Steve Gunn enregistre de la musique, et c'est bon de noter qu'il est désormais une signature de la scène americana et rock indé minimaliste, ayant accompagné Kurt Vile, créé un album, Golden Gunn (2013) avec MC Taylor (Hiss Golden Messenger) et accompagné le poète et chanteur Ed Askew pour des concerts, entre autres collaborations. Les conditions de plus en plus sophistiquées de ses enregistrements lui permettent de réconcilier le noyau folk incorruptible avec des aspirations de jazz et de musique du monde. Ce qu'il cherche à exprimer est au croisement du personnel et de l'universel : il tente de faire tourner son univers en suspends, aux sons de guitares mélodieuses, multiples, décontractées.

Comment ne pas aimer, en 2016, un personnage aux airs de anti-héros Dylanien, citadin médusé par son penchant à isoler une part de lui même à la laisser divaguer. Sans avoir à se justifier, car Steve Gunn n'aura pas le succès historique de Dylan.

Tant est exprimé dans l'élégante musique de Eyes On The Lines qu'on n'attend plus grand chose du concepteur de cet album. Certains apprécieront qu'il puisse sublimer la moindre virée en moto pour lui donner des airs de méditation. Le cinéma asiatique nous a donné en 2016 Kaili Blues, le premier film d'un réalisateur chinois né en 1989, où l'on suit un homme à la recherche de son neuve, qui aurait été vendu par son frère, un père négligent. On trouve là un plan séquence sidérant de 40 minutes. Steve Gunn est comme Chen, qui poursuit son but en dépit de la nature bien erratique de son voyage, se laisse dérouter par les contretemps des rencontres, change de moyen de transport, sonde la bienveillance de ceux qui l'entourent, et attend patiemment le moment de sa prochaine solitude. On s'attache à lui car sa quête, dont on se dit qu'elle n'a aucune chance d'aboutir, trouve sa résolution là où on ne l'attendait pas. Steve Gunn, narrateur de sa propre virée partagée sur Eyes on The Lines, irradie d'une assurance sereine qui le pousse à trouver des fins personnelles à sa recherche, aussi invraisemblables soient t-elles. Comme de finir par jouer Conditions Wild à un ours, au fond de la forêt, dans la belle vidéo conçue pour ce morceau par Brandon Herman.

Eyes on The Lines était l'occasion pour le musicien de créer des morceaux plus distincts que jamais, même si l'album peut paraître tout dans le même ton. Il faut prêter attention aux éléments se mettant en place avec les deux première chansons, et ne nous lâchent plus lorsque nous comprenons la liberté qu 'embrasse Gunn dans les paroles de The Drop. Il prend le temps de rêver, de traîner en route, quitte à rater l'opportunité de rentrer chez lui. Il y a toujours quelque chose de gagné à ce qui peu paraître, au premier abord, un périple ennuyeux. Une obligation, une contrainte, peut se transformer en une occasion de se retaper. Dès lors, Eyes on The Lines et un album qui peut résonner en soi bien après qu'on l'ai écouté la première fois ; au cours d'une digression imprévue, cette musique nous aide à aller de l'avant. C'est le grand va tout de la musique des années 70, que les drogues ont parfois symbolisé : obligés de progresser, on doit construire en temps réel, comme on peut, notre propre positivisme au monde, et ne pas prendre pour comptant celui des influences néfastes, de la civilisation marchande. Écouter de la musique est un moyen plus sain que d'autres. Elle crée une véritable et fiable expansion.

Eyes on the Lines fait plus d'une foulée dans cette voie, et nous avec. Conditions Wild fait culminer l'album dans une délicieuse cascade de note cristallines. Puis l'album ne cesse de se déployer, Heavy Sails délivrant une partie de guitare hypnotique sur une rythmique jazzy, un groove sans basse Le secret de cet album est de reposer presque uniquement sur cette batterie décontractée et inventive et une pléiade de guitares s'entrecroisant pour suggérer des vagabondages mélodiques, les dynamiques amenées par une sonorité plus saturée, quand elles ne sont pas suggérées, à l'arrière plan, par une sérénade électro acoustique en plein nomadisme. L'altérité de Park Bench Smile, puis la langueur enveloppante de Ark nous laissent avec la sensation que Steve Gunn a déployé des trésors d’hospitalité, surpassant même en nombre d'étoiles le rade de Kurt Vile. Le prochain week end, ne réfléchissez pas à deux fois ; partez vous égarer avec Eyes on The Lines dans les oreilles, votre route se coalisera et deviendra le lieu de contemplation idéal, en rétrospective, de tous les lieux que vous avez déjà visités par le passé.

samedi 22 octobre 2016

HISS GOLDEN MESSENGER - Heart Like a Levee (2016)

à découvrir aussi :

OO

sensible, funky, élégant

americana

Un monde sans fin, où on prend place un certain temps. C'est à la fois frustrant et nécessaire. Des trajets sans fin, sur la route, d'une ville à l'autre. Est-ce bien nécessaire ? Le jeu en vaut t-il la chandelle ? Oui, quand MC Taylor (Artiste de l'année 2014 dans Trip Tips) parvient à se conformer à la hauteur de vue qu'il vise, à évoquer pour nous un profond désarroi, et à le conjuguer avec une intensité météorologique. “Should I wade in the river/With so many people living just/Just above the waterline?” s'interroge t-il, soutenu par une chanteuse qui lui ressemble, Tift Merritt.

Très peu de choses devraient être dites sur un tel disque, si limpide est son mélange de folk, de country, de blues, l'americana réinventée au son de cette voix affectée et affirmée en même temps. Si limpide qu'à la première écoute, la douceur de la chanson titre, de Cracked Windshield ou de Happy Day (Sister my Sister) sont faciles à sous estimer. Mais c'est là le pouvoir de HGM. Souvent a t-on l'habitude d'encourager les écoutes successives d'un album pour le faire apprécier. Avec MC Taylor, ces écoutes viendront sans effort. En deux ans, je n'ai jamais cessé de me replonger dans Lateness of Dancers (2014), l'album qui marquait sa percée commerciale. Pour ses moments impétueux ? Plutôt pour sa façon, dans les chansons les plus ordinaires, d'aligner les mots et la musique avec une perfection si émouvante qu'elles impriment l'esprit.

Peut être a t-il choisi ce patronyme de Hiss Golden Messenger car sa musique est un prêche, une révélation née de la lassitude, de la spoliation, et d'un autre côté contemplation naturaliste, formulant son propre positivisme au monde, plus utile que tous ceux que l'on énoncera pour vous ; plus fructueux est celui qui n'est pas énoncé pour vous, mais pour soi. Cette contemplation, elle contient en creux le bonheur de pouvoir vivre de mieux en mieux de sa musique. A sa manière de s'inscrire, aussi, dans la lignée des héros country funk des années 70 tels Larry Jon Wilson, il le mérite amplement.

Il y a des lieux – Nashville, Atlanta, le salon ou se déroule un anniversaire - et des personnes, au premier rang desquelles ses deux enfants et sa femme. La musique est un levier par lequel il recherche le soutien de ses proches. Sa démarche depuis Bad Debt (2010), celle du doute et de l'incertitude, réclame la foi la plus totale, une foi qui entre en résonance, dans sa musique, provoquant des raz de marée audiophiles tels Ace of Cups Hung Low Band. L'approche de MC Taylor le démarque, dans les tournures traditionnelles qu'il aborde, parce qu'il essaie par le biais d'une production soupesée, intelligence, d'insuffler à chaque chanson les raisons de leur bonne foi ; il les arme pour répondre : oui, cela sert d'être sur la route plusieurs mois, éloigné de ceux dont on a besoin pour vivre. La déchirure prend les tons parcimonieux de cordes, de cuivres, jusqu'à la ballade finale, qui est facile à sous-estimer ; c'est à dire, en ce qui concerne HGM, si vous avez retenu la leçon, vite indispensable. De ce manque, il tire une vigueur qui en fait un cas à part dans la musique américaine, si le timbre de sa voix ne suffisait pas.

La photographie de pochette est de William Gedney (1972).

THE GASLAMP KILLER - Instrumentalepathy (2016)

O

inquiétant, original, onirique

électro, expérimental, musique globale

The Gaslamp Killer (William Bensussen) tente le grand alignement, faisant coïncider puissamment les sons de sa propre invention les influences de ses « ancêtres », la musique soufie (Haleva), des vibrations turques et proche orientales qui servent de vecteurs de modernité. Dans cette mission, Amir Yaghmai et les Heliocentrics (sur un morceau bonus de 11 minutes) sont les meilleurs alliés dans cette mission très spéciale.

Pathetic Dreams, avec ses troubles atermoiements, laisse présager un album en forme de voyage intérieur, laissant imaginer une résurrection de l'artiste musicien, qui a failli mourir dans un accident de scooter en 2013. On entend une voix prononcer 'je t'aime' : la première chose entendue en se réveillant sur son lit l'hôpital. Cette preuve de foi d'un parent fait écho à la sienne, car il est clair dès lors que s'il a prévu de naviguer dans des contrées inquiétantes, The Gaslamp Killer a retrouver l'énergie d'insuffler à des paysages de guerre, désolés et lunaires, sa palette de rouges et de bleus. Il n'est pas détaché et cynique, mais investi, et nous invite à l'être aussi, pris au dépourvu que nous sommes par ces sons étranges, exhumés, raides et erratiques, du sable de Californie (The Butcher ou Gammalaser Kill, avec la participation du batteur des Heliocentrics, Malcolm Catto). Puis la session de cordes de Miguel Atwood Ferguson (collaborateur de Flying Lotus, Father John Misty, John Legend...) s'invite dans le tournoiement afro-beat répétitif de Life Guard Tower #22.

Dès les premières secondes de l'album, et pendant toute sa durée, on sent la volonté de faire de cette musique une onde psychique, une émanation de force et d'intransigeance tournée vers les paradoxes et les aspects les plus sombres de l'humanité. Les habitudes de production que l'on retrouve aussi chez Gonjasufi, et les collaborateurs de Breaktrough (2012) sont de la partie, mais on sent la volonté pour The Gaslamp Killer d'affirmer, plus que sa patte sonore, que l'on a déjà découverte par le passé, mais sa présence au monde, dans des contrées de méditation, dans des cavernes oniriques que peu de musiques ont visité auparavant. Il n'y a pas besoin de mots, pour évoquer la proximité fascinante de champs de psychisme altéré, de personnalités transformées, à la sensibilité adaptée au monde à venir : compatible avec la solitude, avec la religion omniprésente, nourrie d'enthousiasme et de défiance.

L'efficacité presque entièrement instrumentale de l'album parvient à tirer de cette confrontation morbide de la lumière. Et c'est grâce au choix méticuleux qui a été fait des ambiances, complémentaires, la manne mentale et spirituelle creusée par les morceaux d'ouverture est contrebalancée par un morceau bien amarré comme Residual Tingles, qui aurait pu figurer sur 10 000 Hertz Legend, le deuxième album de Air.

http://music.thegaslampkiller.com/album/instrumentalepathy

samedi 15 octobre 2016

REVEREND KM WILLIAMS - We All Sing The Blues : Live in Deep Ellum (2016)

OO

communicatif, hypnotique, rugueux

Texas blues, hill country blues

« All lives matter » insiste le Reverend KM Williams en introduction à ce concert enregistré à Dallas, apportant sa nuance au slogan Black Lives Matter. La défiance est à son comble en 2016 aux Etats Unis, alors qu'Obama est sur le pont de quitter la maison blanche, et qu'il a été instrumentalisé pour attiser les haines raciales plutôt que pour faire de ce marasme social une nation intègre. Dallas, le Reverend KM Williams s'y est fait filmer pour un superbe documentaire, sur lequel plane l'ombre de ses inspirateurs, en particulier son «héros» Blind Willie Johnson, ou Elmore James. Williams y montre une maîtrise de l'histoire du blues, et montre qu'il a depuis longtemps sondé les raisons qui poussent des personnes, quelle que soit leur couleur de peau, à rechercher ce genre de vibration musicale jusqu'à en faire un art à l'intensité charnelle.

Quelles que soient les étiquettes et les préférences, « we all sing the blues ». Il y a la notion d'art consommé, partagé, durable, comme pour faire table rase de l'image vaine de musiciens consumés par leur musique. Et Deep Ellum, quartier artistique et expérimental du vivre-ensemble de Dallas, est un endroit parfait pour exprimer ces idées en musique.

Dans une époque de grande solitude, ce n'est pas anecdotique que de redonner de l'endurance au partage. Cette musique, le Texas blues, le boogie aux influences Hill country, peut servir d’émetteur pour nos pulsions. On se rend compte bien vite qu'il y a beaucoup de personnes pour recevoir ces ondes, puis les interpréter et en faire quelque chose de bon. Saisir la musique, l'énergie sans cesse recommencée derrière ses pulsions et en faire une force pour aller de l'avant ensemble, persévérer. Chacun a le pouvoir de changer les choses, en allant à des concerts pour écouter une musique libre, ouverte, qui ouvre les sens et le cœur, se laisser hypnotiser par ses riffs fusionnels, répétitifs, et les longues phrases d'harmonica de Deacon Jeff Stone. La balancement d'une telle musique est fait pour perpétuer des actes intimes inavouables, en connexion avec au moins une autre âme que la sienne. C'est du blues, pas de la pop ; aucun risque de se laisser abuser, tromper.

Le Reverend KM Williams est de ces musiciens qui dégagent plus que de l'authenticité, de la fraîcheur. Dans l'authenticité il y au une forme presque élégante de respect. Il y a l'acte de faire avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, sans chercher la perfusion de l'argent, qui nous ferait perdre notre liberté. C'est aussi le fait de rechercher dans la musique des relations aux expériences de la vie au quotidien, dans faire un mode de vie. C'est une musique qui imite la vie, exprime la vérité à propos de la vie, pleine et ressentie au plus profond, entraînante comme un désir intérieur.

Étrange que d'être, aux yeux de la société, le plus proche de Dieu, le révérend, tout en interprétant cette musique pulsionnelle. Le secret est dans les rapports de force, l'inflexibilité de d'esprit, le rapport d'ouverture, la capacité à être inviolable, fidèle à soi-même comme à une forme de dieu supérieur. Le son du Reverend KM Williams est très électrique, l'harmonica incessant, son jeu indécent laissant penser qu'il ne représente par d'autorité supérieure, comme le musicien tirant une trop lourde révérence à sa musique, mais à sa propre exigence qui est une règle saine et équitable. La transe et la plénitude, puisqu'il s'agit du corps autant que de l'esprit, est atteinte sur I Know his Blood can Make me Whole où la guitare s'épanche superbement.

A découvrir également, ses enregistrements et séances filmées avec l'incroyable percussionniste Washboard Jackson, qui n'est pas présent (ou bien perceptible) sur cet album.

CONOR OBERST - Ruminations (2016)

OOO

spontané, fait main, pénétrant

Folk

Certains grands disques n'ont pas été le fruit d'une ambition particulière. Leur qualité tient à la façon déconsidérée avec laquelle il sont abordés, mais aussi à la décision d'un musicien déjà établi d'enregistrer dans des conditions inattendues.

On connaît Conor Oberst pour l'énergie et la générosité de ses projets en groupe – The Mystic Valley Band, Desaparecidos – et pour sa capacité à enregistrer beaucoup, d'abord sous le nom de Bright Eyes puis sous le sien, depuis 2008. Pour les conditions inattendues qui ont produit Ruminations, un disque enregistré en 48 heures, comme souvent dans ce cas, Conor Oberst s'en serait bien passé. Il y a eu ce kyste au cerveau, et la tension artérielle devenant un vrai problème (Tachycardia), ce qui expliquerait l'agitation, la défiance, la nervosité parfois ravalée que contient sa musique. Il en écrit depuis l'âge de 13 ans, cela fait plus de 20 ans maintenant.

Ruminations est inattendu pour l'auditeur aussi, car il va à rebours de la capacité du chanteur de se projeter toujours en avant. Si le même genre d’éclectisme hasardeux qu'habituellement y est délivré, c'est avec c'est avec une cohérence plus forte cette fois ci, et avec le dévouement spécial d'un homme au pied du mur, combattant ses démons. Alors qu'il pouvait se contenter de nous imprégner de sa vitalité débordante, il se pointe avec une ardeur dévoyée, une exigence nouvelle, nous mettant à contribution avec une certaine amertume. « Tomorrow is shining like a razor blade / And anything is possible if you feel the same », sur Counting Sheep. Il est risqué de croire que l'adage d'une de ses anciennes chansons, Method Acting, que chanter l’apaise dans ce cas précis. Difficile de savoir ce qu'il pensera de Ruminations, quand il se souviendra de cet hiver 2015 à Omaha (Nebraska), sa ville de naissance, qui lui inspira cet album plein d'efforts palpables pour éviter l'intimité. C'est ainsi que ce qui s'est produit pendant ses années de célébrité est traité par des allégories dédaigneuses.

S'il nous déstabilise par la spontanéité et parfois la cruauté des paroles, il est facile de prendre du recul et d'apprécier la densité émotionnelle en suspens et la malice de cette installation piano harmonica. Il va même jusqu’à sonner comme Randy Newman sur Till St. Dephna Kicks Us Out. On pourrait lire une bonne partie de Ruminations en y imaginant le ton caustique de Newman, capable d'endosser les rôles les pires pour décrire une certaine dégénérescence de la société en général. Et soudain, de nous saisir par une narration poignante. Ce qui signifie que Oberst est rarement lui-même, sauf peut-être dans ...Kick Us Out, justement, où il tente de retrouver un ami dans un pub irlandais d'East Village afin qu'ils boivent jusqu'à se faire jeter. Ce détail a plus de résonance que « Je ne veux pas me sentir coincé bébé, je veux juste me prendre une cuite avant ce soir. » sur Barbary Coast (Later). C'est touchant comme d'entendre enfin un détail sonnant vrai.

Quand à l'harmonica, sa poésie rappelle Neil Young sur l'album After The Gold Rush... Pourtant, en comparaison jamais Conor Oberst n'a paru seul dans sa musique : ici, simplement sonné de frôler la solitude de si près, et de manquer faire surgir de mauvaises pensées. C'est comme si l'influence vicieuse dont jouent de musiques plus tourmentées, telles le blues, l'avait saisi et déposé en grâce.

Certains grands disques n'ont pas été le fruit d'une ambition particulière. Leur qualité tient à la façon déconsidérée avec laquelle il sont abordés, mais aussi à la décision d'un musicien déjà établi d'enregistrer dans des conditions inattendues.

On connaît Conor Oberst pour l'énergie et la générosité de ses projets en groupe – The Mystic Valley Band, Desaparecidos – et pour sa capacité à enregistrer beaucoup, d'abord sous le nom de Bright Eyes puis sous le sien, depuis 2008. Pour les conditions inattendues qui ont produit Ruminations, un disque enregistré en 48 heures, comme souvent dans ce cas, Conor Oberst s'en serait bien passé. Il y a eu ce kyste au cerveau, et la tension artérielle devenant un vrai problème (Tachycardia), ce qui expliquerait l'agitation, la défiance, la nervosité parfois ravalée que contient sa musique. Il en écrit depuis l'âge de 13 ans, cela fait plus de 20 ans maintenant.

Ruminations est inattendu pour l'auditeur aussi, car il va à rebours de la capacité du chanteur de se projeter toujours en avant. Si le même genre d’éclectisme hasardeux qu'habituellement y est délivré, c'est avec c'est avec une cohérence plus forte cette fois ci, et avec le dévouement spécial d'un homme au pied du mur, combattant ses démons. Alors qu'il pouvait se contenter de nous imprégner de sa vitalité débordante, il se pointe avec une ardeur dévoyée, une exigence nouvelle, nous mettant à contribution avec une certaine amertume. « Tomorrow is shining like a razor blade / And anything is possible if you feel the same », sur Counting Sheep. Il est risqué de croire que l'adage d'une de ses anciennes chansons, Method Acting, que chanter l’apaise dans ce cas précis. Difficile de savoir ce qu'il pensera de Ruminations, quand il se souviendra de cet hiver 2015 à Omaha (Nebraska), sa ville de naissance, qui lui inspira cet album plein d'efforts palpables pour éviter l'intimité. C'est ainsi que ce qui s'est produit pendant ses années de célébrité est traité par des allégories dédaigneuses.

S'il nous déstabilise par la spontanéité et parfois la cruauté des paroles, il est facile de prendre du recul et d'apprécier la densité émotionnelle en suspens et la malice de cette installation piano harmonica. Il va même jusqu’à sonner comme Randy Newman sur Till St. Dephna Kicks Us Out. On pourrait lire une bonne partie de Ruminations en y imaginant le ton caustique de Newman, capable d'endosser les rôles les pires pour décrire une certaine dégénérescence de la société en général. Et soudain, de nous saisir par une narration poignante. Ce qui signifie que Oberst est rarement lui-même, sauf peut-être dans ...Kick Us Out, justement, où il tente de retrouver un ami dans un pub irlandais d'East Village afin qu'ils boivent jusqu'à se faire jeter. Ce détail a plus de résonance que « Je ne veux pas me sentir coincé bébé, je veux juste me prendre une cuite avant ce soir. » sur Barbary Coast (Later). C'est touchant comme d'entendre enfin un détail sonnant vrai.

Quand à l'harmonica, sa poésie rappelle Neil Young sur l'album After The Gold Rush... Pourtant, en comparaison jamais Conor Oberst n'a paru seul dans sa musique : ici, simplement sonné de frôler la solitude de si près, et de manquer faire surgir de mauvaises pensées. C'est comme si l'influence vicieuse dont jouent de musiques plus tourmentées, telles le blues, l'avait saisi et déposé en grâce.

vendredi 7 octobre 2016

LESBIAN CONCENTRATE - Mercy Market (2016)

O

extravagant, ludique, expérimental

Rock alternatif

Pour certains, une anomalie lâchée à un karaoké. Pas tant que ça : il suffit de croiser le pape de l'enregistrement tordu et personnel, R Steve Moore, le rock aux franges de la marginalité de Pavement, un transi de jeux vidéo ou enfin un plombier, vert que sa musique préférée ne puisse pas être téléchargée en 16-bits. Lesbian Concentrate est un cas très spécial de projet sans lendemain imaginable accouchant d'un album tout à fait présentable, si on excepte les quelques voix au pitch intenable qui peuplent ces tentatives furieuses. Tout ce qu'a sorti le label Sup Pop en émulation à Pavement n'arrive pas à la cheville de ce mec qui a donné son premier concert à un karaoké et a tenu 2 minutes avant d'être expulsé sur une reprise de Break Stuff, une chanson de Limp Bizkit. C'était borderline, et pourtant, Shane Christopher Smith, aka Liebermintz, a promis qu'à partir d’aujourd’hui on l'y reprendrait, et qu'il jouerait une version de Break Stuff à chacun de ses concerts. Justement pour tester le point de rupture du rock, une musique à laquelle il donne une plastique très personnelle.

Autrement, Mercy Market est une formidable odyssée, qui ne craint pas la frénésie, la cacophonie, la déchirure sonore, l'encollage sauvage, qui ne craint pas grand chose en fait. Les émanations de solvant restent fortes tout au long de ses titres écoutés le souffle coupé. Tragedy montre bien cette capacité à rompre et à engluer des humeurs médiocres pour produire une dynamique supérieure à la somme de ses parties. I Bedazzled The Football surjoue le psychédélisme ouest-américain, se raccrochant et ricochant sur ses mélodies, qui évoquent non palette d'un seul homme, mais celle d'une revue de troupiers troublant de leur sarabande une réunion de nihilistes. D'ailleurs, Mercy Machine sonne rarement comme la musique d'un seul homme. Elle se montre agressivement invasive de toutes les surfaces, numériques et analogiques, qui s'offrent à elle. Enfermées dans un espace exigu, elles s'en échappent et sonnent comme le brouhaha punk underground explosif que leur concepteur a fantasmé dans son ascension solitaire.

C'est une traversée de dimensions tonales ou la qualité audiophile est conchiée sur son pendant, le lo-fi. Les paroles de rébellion unilatérale, de révolution autocentrée sont là pour nous rappeler qu'il n'y a qu'un Liebermintz derrière cette œuvre si délicate. On saluera des guitares assez audacieuses pour mener à bout les 8 minutes 22 (captivantes) de Minimum Speed. A 2 minutes de la fin, Liebermintz rassemble ce qui lui reste d'énergie dans un hurlement de bébé que Stephen Malkmus n'a pas poussé depuis longtemps, avant de s'achever sur quelques notes cramées dans l’éther. Beaucoup de surprises dans cet album étonnamment cohérent, alternant sketches et riffs cavalant dans des chansons en gestation monstrueuse. La voix fluette de Liebermintz est un contraste détonnant avec les guitares entrecoupées d'effets digitaux, au cours de breaks incessants (Schaeffer). C'est un artiste jusqu'au boutiste. Il n'aura d'autre spot que sur Trip Tips. C'est un gage de franchise, alors foncez.

https://ithoughtyouwereamarxistrecords.bandcamp.com/album/mercy-machine

Inscription à :

Articles (Atom)