Avec

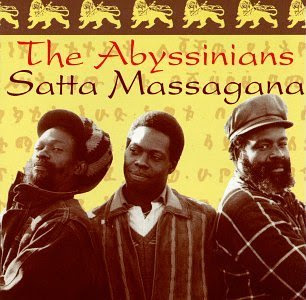

le trio vocal des Abyssinians culmine la force du message rasta. Le

succès de leur approche résolument spirituelle et fraternelle de la

musique, est reflété par une chanson, Satta Massagana, qui va

devenir contre toute attente l’hymne national officieux de la

Jamaïque. Tout était loin d’être gagné cependant ; les

rythmes ont beaucoup ralenti depuis le ska, les chansons sont souvent

en mode mineur, ce qui leur confère un aspect triste et sombre, les

tempos ne varient pas d’un morceau à l’autre, et la

voix de Bernard Collins, bien que profonde, est peu impressionnante

en comparaison avec celle, beaucoup plus soul, de Leroy Sibbles (The

Heptones). Mais tout le trio chante, avec un sens de l’harmonie

naturel. Et le studio n’est plus équipé de deux mais de huit

pistes qui permettent un son plus profond, résonnant d’un

sentiment spirituel. Huit pistes, c’est encore bien en deçà de ce

que les Beatles connaissaient à Abbey Road…

Bernard

Collins et Donald Manning sont amis de longue date, mais l’idée de

faire de la musique de manière professionnelle ne leur vient

qu’après qu’un flot créatif ait apporté Satta Massagana. Une

chanson de dévotion dont le titre est en Ahmaric, la langue

éthiopienne. La chanson elle-même est inspirée par Happy Land de

Carlton & the Shoes. Coxsone Dodd, le célèbre producteur,

enregistrera la chanson mais restera pessimiste quant à son impact

sur le public acheteur. Il a pourtant également produit Happy Land…

Sans support, elle ne se vendit pas. Il fallut que le groupe rachète

les bandes (beaucoup plus cher que ce qu’ils avaient reçu pour

enregistre la chanson), et la sorte sur leur propre label, Clinch.

« Quand nous fîmes la chanson, elle ne décolla pas. Elle date

de 1969 et elle ne se vendit pas du tout jusqu’en 1971. »

Voyant le succès surprise du morceau, Dodd tenta de rattraper le

coup en produisant plusieurs versions instrumentales qu’il mit

rapidement en vente. Lui qui avait accompagné l’avènement du ska

puis du rock-steady, la douceur et la douleur subtilement contenues

dans le reggae semblaient avoir échappé à sa sensibilité.

Rejoints

par Lynford Manning (un habitué de Carlton & the Shoes), les

Abyssinians produisirent notamment Declaration of Rights, un appel à

la révolution qui venait droit du cœur. « They

took us away from our civilization, brough us to slave in this big

plantation.” Leur

premier album enfin paru en 1976, s’appellera Forward to Zion (le

mot ‘Zion’, beaucoup utilisé par les rastas, décrit une

sphère spirituelle, un paradis des sens). African Race est l’un de

ses temps forts thématiques, évoquant violence et domination

coloniales. La relative austérité et les vérités fondamentales

auxquelles semble toucher Forward to Zion et son successeur, Arise

(1978), laissent entrevoir une musique accompagnée d’un nouveau

pouvoir ; celui de trouver un équilibre moral et de le

partager.

Explorateurs

& Pirates

Si

la Jamaïque est pleine de talents, la renommée locale ne leur

apporte pas la richesse, loin de là. Ils sont souvent payés 20

dollars par chanson enregistrée et n’ont pas de royalties. Un

studio tel que Studio One est avant tout apprécié par les musiciens

comme une école, pour ce qu’ils y apprennent. Les plus chanceux

sont ensuite repérés par de plus grosses maisons de disques. « Il

n’y avait pas d’argent car nous étions comme des explorateurs,

raconte Léonard Dillon, des Ethiopians. Avant d’entrer dans le

business, je pensais que ça changerait notre vie, mais une fois à

l’intérieur on se rend compte que rien ne se passe. La musique

n’avait pas de répercussions à l’étranger. J’étais

sous-estimé, parce que je ne chantais pas dans un bon anglais. »,

remarque Dillon qui souligne que nombre d’artistes locaux

abandonnaient leur argot pour essayer de perçer. Situation rendue

encore plus amère lorsqu’on sait que nombre d’artistes

Jamaïcains étaient diffusés sans autorisation en Angleterre, des

versions pirates de leurs disques se vendant sans que personne,

apparemment, n’y trouve rien à redire. « Le premier disque

que vous faites, vous vous le faites voler », commentera Donald

Manning, des Abyssinians. Léonard Dillon : “Mais nous ne

pensions même pas à l’argent. Même si le producteur ne nous

donnait rien un jour, nous étions quand même au studio en train

d’enregistrer le lendemain. » A Trench Town, il n’y

avait rien d’autre qui aurait pu les détourner de la force d’un

héritage ancestral. Un travail, souvent manuel et pénible, leur

permet de vivre.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire